|

僕だけの位置

玄関の、立て付けの悪い朱塗りの引き戸を開けた瞬間、フワッと心地よい空気が志村新八を出迎えてくれた。もちろん、クーラーなんぞ買える訳がない貧乏生活だが、つまり屋内は直射日光が当たらないだけ、まだマシなんだろう。玄関先や三和土に打ち水でもしたのか、床がうっすら濡れていることや、数日前から窓に吊るしている風鈴の音も、体感温度に貢献しているらしかった。

「おう、おけぇり。きっちり日当ぶんどって来たか?」

居間の方から聞こえてくるけだるい男の声は、新八の雇い主というか、上司というか、なんというか。とりあえず、今回の仕事を新八に押しつけた張本人の坂田銀時であった。

「当然ですよ。あんな炎天下での仕事だなんて聞いてませんでしたけどね。確かにね、ユニホーム姿で看板持って数時間ツッ立ってるだけでいいってハナシでしたけどね。あれ、ユニホームじゃなくて着ぐるみじゃないッすか。あの着ぐるみ、重いわ、汗臭いわ、脱水症状起こしかけるわで、全然、割に合いませ……」

がらりと障子を開け、視界に飛び込んで来た光景に、新八は固まってしまった。

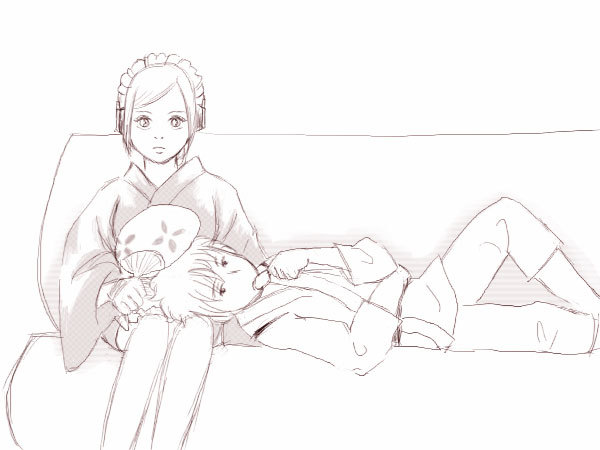

居間には依頼人を迎えるための応接セットがでーんと置かれている。そのソファに細身の女性が腰掛けており、銀時は作務衣姿でその女の太股を枕に悠々と寝転がって、棒アイスなんぞをくわえながら漫画週刊誌を広げていたのだ。

「おかえりなさいませ」

女性が振り向いて、礼儀正しく会釈した。一瞬誰かと思ったが、それは階下のスナックで働いている『たま』こと機械人形・芙蓉零號機であった。片手には団扇を持っている。多分、これで銀時を扇ぎ続けていたのだろうことは、想像に難くない。

「ちょ、なんで、たまさんがこんなとこに居るんですかッ!」

「銀時様の腰部ジョイントが不具合だということでしたので、家事手伝いをしていました。掃除、洗濯、昼食の支度と一通り片付きましたところで、銀時様にここに座っているように命じられました」

なるほどそう言われてみれば、こざっぱりと部屋が片付いているし、玄関先に打ち水をしたのも彼女なのだろう。だからって、なんで膝枕?

「お、アイス当たった。新八、これ交換してこいや」

銀時がのんきな声を出して、寝転がったままアイスの棒を差し出した。その瞬間、新八の中で何かがプチッと音を立てた。

「あんたねぇ! 僕がクソ暑い中で汗水垂らしてる間、自分は涼しい部屋でのうのうとしやがってっ!」

「なに怒ってんだよ。仕方ねぇだろ、銀さん、ぎっくり腰やらかしたんだから」

「それだけじゃねぇだろ! なんでたまさんの膝枕で、棒アイスなんか食ってんだよっ!」

「だって、たまの足、機械だから冷たくて気持ちいいし。てゆーか、腰の筋肉が炎症起こしてるっつーから、冷やしておかねぇといけねぇって、医者がよ」

「別に冷やすだけなら、アイスノンで十分だろ、わざわざ、たまさんの足じゃなくてもいいだろぉ! つか、そこで冷やすんなら腰だろーが! なんで頭乗せてンだよ!」

「アイスノンだと冷た過ぎるとのことで、私の発案で足をお貸ししたら、これぐらいが丁度良いと、銀時様に仰って頂けたのですが……いけませんでしたか?」

「たまさんは黙っててくださいっ!」

銀時と芙蓉は、何故新八がそこまで逆上しているのか見当がつかなかったらしく、キョトンと顔を見合わせた。やがて『やれやれ』といった様子で銀時が漫画雑誌をテーブルに載せると、肘をついて起き上がろうとし、その背中を芙蓉が甲斐甲斐しく支えてやる。

「銀時様、今、新八様に黙っていろと言われましたが、私はそれに従ってよろしいのですか?」

「ああ、ちっと黙ってろ」

「はい、銀時様」

芙蓉が紅い実のような形の良い唇をつぐみ、次の命令を待つ子犬のように大きな目で銀時を見上げている。その微笑ましい横顔ですら、なぜか新八の神経を無性に逆撫でした。

「なんだよ、今日の現場が暑かったのは、俺のせいじゃねぇだろ。たまたまオマエが配属された先が暑かっただけだろ。アーケード街とかだったら、多少は涼しかったかもしれねぇじゃねぇか。それは現場の手配師の責任であって、俺の責任じゃねぇ。俺に当たるなよ、俺に」

「そうは言っても、僕がクソ暑い思いしてたっていうのに、銀さんが涼しい部屋で、たまさんの膝枕でアイス食べてるなんて、理不尽極まりますよ」

「んだよ、羨ましかったのか? 分かったよ、当たったアイス、おめぇにやるから。そんで、夕飯まで寝てていいから。オイ、たまァ。新八に膝ァ貸してやれ」

「新八様に、ですか?」

「いやか?」

「銀時様の御命令でしたら、私は従います」

そういうと芙蓉は座り直し、ミニの着物の裾を引っ張って、太股を隠すように整えた。

よっこいしょと立ち上がった銀時が、新八の手に『あたり』と焼き印されているアイスの棒を押しつけて「ほれ、交替してやっから」と囁くと、反対側のソファに移動しようとする。

新八は、反射的にその手を掴んでいた。

「別に僕は、たまさんに膝枕して欲しいんじゃないんですよ」

「だったらなんだよ。どーしてやったら満足だったんだ? あん?」

「満足っていうか。だって、僕が働いてるのに、銀さん、たまさんとイチャイチャイチャイチャイチャイチャイチャイチャしてて……」

「だから、それが妬けるってんなら、おめぇもたまの膝ァ借りたらいいだろ。貸してくれるって言ってるんだからよ、遠慮なく頭乗っけておけって。程よい弾力で寝心地抜群だし、下から見上げるオッパイもいい眺めだぞ。ブサイクのツラを見上げるのは結構キツいが、たまはべっぴんだしな」

「ちょっ、オッパイなんか眺めてたんですか。アンタそんなやらしー目でたまさん見てるんですか! 恥を知れ、恥をぉおおお!」

「私は銀時様にお楽しみ頂くための存在ですから、銀時様にどのように見られても構いません。むしろ、私の造形で銀時様が楽しまれるのでしたら、それは私の喜びです」

「たまさんは黙っててっ!」

「銀時様、今、新八様に黙っていろと言われましたが……」

「うん、黙ってていいぞ。つか、黙ってろ」

「はい、銀時様」

「別に、僕がたまさんの膝で寝たいんじゃなくて、そうじゃなくて、その」

喚いているうちに、新八は自分でも何を言いたいのか分からなくなってきてしまった。ただ、妙に口惜しくて、腹立たしくて、妬ましくて。

「どうせ、僕じゃ寝心地悪いでしょうし、見上げても楽しくもないでしょうよ」

弾けるように口を突いて出た言葉が、それだった。

「新八ィ、オマエ、銀ちゃんに膝枕したいアルか、オマエ、ホモアルか?」

数秒間、万事屋を支配した沈黙を破ったのは、神楽のその台詞だった。

「か……神楽ちゃん、居たんだ」

振り向いた新八が、慌てて銀時の手を離す。その隙に、銀時は反対側のソファに腰をおろした。大儀そうに、自分の拳で背中や腰をトントンと叩く。

「さっきまで昼寝してたヨ。新八が喚くから、目が醒めたネ。オイ、ポンコツ。氷枕、溶けちゃったアルよ、作り直すアル」

「そーかいそーかい。たま、新八の膝枕はいいから、神楽に氷枕、作ってやれや」

「かしこまりました」

芙蓉が立ち上がって台所に向かうと、まるで母親にまつわりつく子どものように、神楽がついていく。

銀時がおもむろに新八に向き直った。

「そんで? 俺ァ、男に膝貸して貰うような趣味ァねぇんだけど」

「僕もありません」

「だったら、さっきの何よ」

「分かりません。でも、その、なんか頭に来ちゃって。銀さんとたまさん、似合いの夫婦みたいで、神楽ちゃんもなんかそれに馴染んじゃってて、僕、ひとり邪魔者みたいじゃないですか」

「邪魔……じゃねぇと思うけどな。いくら親しくしてても、たまは機械人形だから、結婚するとか一生連れ添うってぇ訳にはいかねぇんだし」

「そういえば銀さんには、さっちゃんさんも居ますしね」

「いや、あれも連れ添うには、ちっと性癖的に問題が……つか、そういうハナシじゃねぇ。オメェだって、俺が仕事に出れない時は、こうやって代打に出て貰ってるわけだし、そうでないときも、一緒に仕事してるわけだろ。つまり俺ァ、オメェの上司っつーか雇い主?」

「それは、給料をきっちり払ってから言ってください」

「あー…だったら、仕事仲間とかでもいいけど?」

「僕は、仕事だけの付き合いですか?」

「じゃあ、ツレとか友達でどうだ。もっとフランクに、家族みたいなもんでもいいぜ? なんつーの、オメェのオヤジっつーほど銀さん老けてねぇから、いわば兄弟みてぇな?」

「それでもいいですけど」

「でも、ただの兄弟じゃ、さっきの発言、ねぇわな」

「そういえば、そうですね。アニキ、サブ的な兄弟ならアリかもしれませんけど……僕、そんな暑苦しい趣味、無いです」

「そんな世界に目覚めさせたとなったら、俺ァ、おめーのねーちゃんに殺される」

お互い、妙に気まずく黙り込んだところで、戻って来た芙蓉が「銀時様」と声をかけてきた。神楽は、エプロンを巻いた芙蓉の腰に、蝉のようにしがみついている。

「神楽様の氷枕を作ろうとしたのですが、まだ冷凍庫の氷ができていませんでしたので、氷を買いに行ってもよろしいでしょうか?」

「あん? わざわざ氷枕の氷を買うってぇのかよ。そこいらで売ってる氷って、アレだろ、ロックとかに入れるいいヤツだろ、勿体ねぇ。それだったら、下のババァんところにあるんじゃねぇのか、水道水を凍らしたのんがよ……あ、そうだ、それより神楽。テメェ、昼寝ばっかりしててもアレだから、たまと一緒にちっと遊んで来い」

「嫌アル。暑いアル」

「どっか涼しい場所ぐれぇ、あんだろがよ、定春の散歩も兼ねて、行って来いや」

「嫌アル。暑いアル」

「世間は夏休みだよ、その森とか川とか、元気に遊び回る季節だろがよ」

「嫌アル。暑いアル」

「ダラダラ昼寝してねぇで、カブト虫でもクワガタでも取ってきて売り飛ばすとか、有効に時間を使えや、有効に」

「嫌アル。暑いアル」

「大江戸遊園地とかよ、行きたいとか言ってただろ? そうだ、たま。オメェこないだ、客からチケット2枚貰ったとか言ってなかったか?」

「嫌アル。銀ちゃんと行きたいアル」

「私も、このチケットは銀時様と行くつもりで頂いたのですが」

「わーった、わーったよ。だったら遊園地は今度、皆で行くことにしようや……とりあえず、ちっとの間……そうだな、一刻半ぐれぇ、神楽と定春連れて、遊びに行って来てくれや。源外じーさんとこにでも行けば、ヒマつぶしの玩具ぐれぇ、いくらでもあるだろ」

「一刻半ですね。かしこまりました、銀時様」

そういうや、芙蓉はやおら神楽を肩に担ぎ上げた。一見か弱い少女のようだが、そこは戦闘能力にも長けた最先端の機械人形、驚いた神楽が足をばたつかせて暴れたところで、びくともしない。芙蓉はそのまま、のしのしと銀時の寝室に向かうや、そこで伸びていた巨大な白犬も反対側の肩に軽々と乗せた。

「天井裏の方も、お連れした方がよろしいですか?」

「おう、あのストーカーも一緒に頼むわ。つか、アレは連れて帰って来なくていいからな。適当に、大川にでも放り込んで棄てて来い」

「かしこまりました」

両手が塞がっているのにどうするのだろうと見ていると、おもむろに芙蓉が口を開いた。愛らしい舌先がパクンと割れると、中から鞭のように銀色の細いケーブルが伸び、天井を突き破る。

「いやぁん! これなんてプレイ? なんてエロゲー? 機械系触手プレイ? いいじゃないの、そのプレイ、乗ってあげようじゃないのぉおおお!」

ケーブルに巻かれた猿飛あやめが、天井裏からドサリと落ちてきた。芙蓉はケーブルをシュルシュルと口の中に収納しながら、猿飛を神楽と同じ側の肩に乗せた。

「れわ、いっれきまふ」

「お、おう、ご苦労」

舌のケーブルで猿飛を拘束している異様な姿の芙蓉が出て行くのを、銀時と新八は唖然として見送る。

ピシャリと玄関の引き戸が閉じられる音に、ようやく銀時と新八は我に返った。

「と、とりあえず、麦茶でも飲むか、ぱっつぁんよ」

「はぁ。確かにちょっと喉、乾きました」

「じゃ、入れてくるわな……いっ、いででっ!」

立ち上がろうとした銀時が、腰を押さえてへたり込んだ。

そういえばギックリ腰やってたんだっけ、このヒト……と、今更のように思い出す。

「あ、あの、麦茶、僕が入れてきますから、銀さんは休んでて」

そう言って銀時に駆け寄り、抱き起こした。

「銀さんは、ソファにでも横ンなっててください……って、ソファに上がれます? 僕の腕力じゃ、銀さんを抱き上げられないから、自力で這い上がって貰わないと、なんですけど」

「んだよ。芙蓉も神楽も、あのストーカーでも、それぐれぇできんぞ。てめぇんちのメスゴリラだって、あの馬鹿力だったら、百キロ二百キロ、持ち上げられるんじゃねぇのか? だらしねぇな。なんとか親衛隊タイチョーとやらの腕っぷしは、その程度ですか」

「んだとコラ! お通ちゃん親衛隊隊長、志村新八なめんなぁ!」

「うわっ、冗談だって! いや、自分で上がるから! 無理したら、テメェの腰もイクって、銀さん、重たいんだからっ! 大体、アイツらフツーじゃねぇんだから、銀さんなんか無理矢理持ち上げようとしたら、オメェまで腰イワすからっ!」

カッとした余り、新八は銀時の身体の下に腕を回して、自分よりもひと回りもふた回りも大きな身体を持ち上げようとするが、当然銀時がおとなしくしている由も無く、身をよじって逃げようとする。それを強引に押さえ込もうとして、床で揉み合いになった。いつもなら銀時の蹴りの一発も入って即、決着がつくところだが、そうはならなかったのは、銀時が痛む腰を庇って攻勢に出られなかったせいだろう。

「ちょ、危ねぇって、新八、こんなところで暴れたらテーブルで頭打……ったな。だから言わんこっちゃねぇ」

銀時の腹の上に跨がる形に、いわゆるマウントポジションを取った新八であったが、思わぬアクシデントに頭を抱えて脱力してしまった。銀時は苦笑して、寝転がった姿勢のまま、ぶつけた辺りに触れて撫でてやる。

「おー…でっけぇコブになっちゃって。手拭い濡らして冷やしておけや。血ィ出なくて良かったな。怪我でもさせたら、おめぇのねーちゃんに怒られっからな」

「姉上に怒られるから、だけですか」

「は?」

「僕を気遣ってくれる理由は、姉上に怒られるから、だけなんですか」

「新八、どうしちゃったんだよ、オメェ。暑さでアタマんネジ、吹っ飛んだか?」

「そうかもしれません。僕、何言ってるんだろう」

「まぁ、ぱっつぁんがヤキモチ焼く理由は分からなくもねぇな。でもよ、俺ァ皆の銀さんだしな」

「いや、その理屈もちょっと訳分かりません。なにが皆の銀さんだよ」

「とりあえず、腹ん上から降りてくれや。腰に負担かかる」

「あ、はい」

すっかり毒気を抜かれた新八が身体を退くと、銀時が新八の首にスルッと片腕を回した。

「えっ、その、ぎ、ぎ……ぎんさ……ん?」

「馬鹿、変な想像すんな。いいから、そのまま立ち上がってくれ。支えがねぇと、起き上がりにくいんだよ」

言われるがままに新八が腰を上げると、一瞬、銀時の体重を感じたものの、銀時のもう片手はテーブルについていたせいもあり、よろけることもなく立ち上がっていた。自然と、銀時に肩を貸すような姿勢になる。

「あー……ソファじゃなくて、部屋に行ってくんねぇか? なんせ、布団は定春に占領されてたからよ」

「ああ、それで定春まで追い出したんですか」

「どうせ、芙蓉や神楽じゃ腰揉んで貰おうとしたら、手加減ってもん知らねぇから背骨ごと折りそうだしな」

「あ、そういえばそうですね」

だから、腰じゃなくて膝枕だったのかと、今更のように新八は納得していた。

先ほどまでの原因不明のイライラが収まって来たのは、なにも涼しい室内で汗がひいたのだけが理由では無いだろう。なぜか、口許が自然と弛んだ。

「麦茶飲んだら、僕が腰、揉んであげますね」

「んだよ、突然ヒス起こしたり、ニヤニヤし出したりして……ワケわかんねぇ。腰揉んだって、駄賃は出ねぇぞ」

「分からなくて結構です。駄賃は当たりのアイスで十分ですよ」

銀時が腰を庇いながら布団に転がるのを手伝ってから、台所に向かった。冷蔵庫のドアポケットから麦茶のポットを取り出してコップに注ぎ、お盆に乗せる。

要するに、皆の銀さんだとかなんとかエラソーなこと言ったって、結局、僕が居ないとダメなんじゃないか。

仕事仲間というだけの仲でもなく、かといって家族でもなく、友達というほど軽くもなければ、恋人というのもちょっとニュアンスが違う気がする。どういう関係かと言われれば、自分でも説明できないが。

つまるところ、あのダメ人間の面倒を最後まで看れるのは、僕しか居ないんだから。

ともあれ、騒がしい同居人が戻ってくるまでのひとときぐらいは、僕らも穏やかに過ごせることだろう。

チリン、と涼やかに風鈴が鳴った。

(了)

【後書き】某所で『銀さんと新八ってありじゃね?』『でも新八は乙女じゃなくて、あくまで少年で!』『銀さんは最終的に新八に介護されるといいよ!』……等々盛り上がり、その勢いで書き下ろしました。

なお、タイトルは某SNS先行公開して頂いたコメントから引用しました。

【追記】一緒に銀新に萌えた伊崎様より、挿し絵頂きました。絵がついてるとやっぱり違いますね!

「無表情な筈の芙蓉が、何度描いても『ちっ、帰ってきやがった』という表情に見えて不思議でした」とのことですが、よく分かります。 |